| 長野県上田市 歴代藩主 真田家―信之 仙石家―忠政・政俊・政明 松平家―忠周・忠愛・忠順・忠済・忠学・忠固 忠礼 遺構 上田城(櫓・石垣)、上田高校(藩主居館跡) 柳町(北国街道沿い) |

|

|||

小県地方から上野(群馬県)沼田地方まで所領を拡げた真田昌幸は、この上田の地に天正11年(1583)城の構築を始めた。この城の築城を昌幸は、何と徳川家康に助力して築かせたのである。昌幸はここを居城とし、常田、房山村の田畑の上に城下町を形成していく。本町には、小県の名族である海野氏の本拠だった海野郷の人々を移して海野町とし、市を開いた。また、真田氏ゆかりの地、原之郷の人々を移して原町を作り、のちに北国街道が整備されると、海野町と原町は宿場町の中心となった。 昌幸は、二度にわたって徳川勢をこの上田にて撃退している。一度目は天正13年(1585)、二度目は慶長5年(1600)の関ケ原合戦時、いずれも真田の数倍以上の兵力の徳川氏を、巧みな籠城戦で撤退に追い込んでいる。 だが、関ケ原合戦で徳川方が勝利し、石田方に属していた昌幸とその次男信繁(幸村)は高野山に追放となり、徳川方についた昌幸の長男信之に上田は安堵される。

上田はその後、小諸藩より仙石氏が移封された。仙石忠政は、寛永3年(1626)から現在の上田城を普請。宝永3年(1706)には仙石氏に代わり、松平氏が藩主となり幕末を迎えた。 実質的に現在の上田の町を作ったのは仙石氏、その後を継いだ松平氏ということになるが、その原型を作ったのはやはり昌幸である。上田の地は、城の南側は千曲川、北側と西側に矢出沢川を引き込んだ総構えであり、唯一攻め込みやすいの東側にも蛭沢川があり、上田が天然の要害に守られた城下町であったことが伺え、その地に街の基礎を築いた昌幸の慧眼にはうならされる。 |

||||

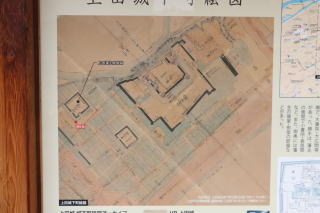

この写真は、上田藩主館跡の現在は上田高校の場所にあるもの。 南に千曲川が流れ、その上に城があり、その城を西と北、そして東に川が流れている様子がわかる。 |

|

|||

真田昌幸が、天正11年(1583)対上杉氏のためと偽って、徳川氏に助力氏てこの地に築いた城。関ケ原戦後一旦破却となったが、仙石氏が同地に封じられた後、城が再建される。 現存する遺構は南櫓・北櫓・東虎口櫓門、石垣など。 |

|

|||

真田昌幸の代には天守閣に相当する建物があったようだが、関ケ原戦後城は破却。仙石氏による再普請後、天守はなく、政治は藩邸で行われた。四囲に堀を巡らせ、御館と呼ばれていた。藩邸跡地は現在は上田高校となっており、藩邸表御門は校門となっている。 |

|

|||

城下を通る北国街道は、追分(現・軽井沢町)で中山道と分かれ、善光寺を経て直江津で北陸道に合流した。善光寺参拝のため整備され、佐渡の金を江戸に運ぶ道にもなった。この街道沿いの上田宿の柳町には旅籠屋や商家が軒をつらね、呉服屋だけでも25軒が存在したという。 |

|

|||