|

|

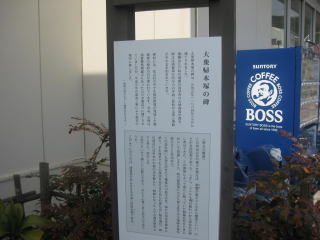

| 浦賀警察署(西浦賀)に向かって右側の歩道に面して存在する。「大衆帰本塚」と篆書体で刻まれた石碑。 元治元年(1864)浦賀奉行所の大工棟梁・川島平吉の発案により、奉行の大久保土佐守が賛同し、篆額は大畑春国が記した。 浦賀警察署の裏手あたりの崖地には古くから火葬場があった。大衆帰本塚は、コレラの流行や(安政年間は特に流行が激しかった)旅の途中で亡くなり、この火葬場で荼毘に付された人々を弔うために作られたといわれている。 江戸時代、浦賀では湊の発展とともに火葬場の近くまで人家が広がりを見せるようになると、立ち込める煙が人々に疎まれるようになった。そこで墓地と火葬場をさらに人里から離れた山奥に移転させた。その際、残っていた遺骨を一か所に集めて再び埋葬し、その記録を千年の後までも忘れ去られることがないようにとの願いを込めて石碑が建てられた。 碑文及び書は、中島三郎助が自ら筆を執って作成したものであり、その文章からは三郎助の死者に対する深い同情の念を読み取ることができる。 その後、現代にいたる浦賀の開発に伴い、平成9年(1997)大衆帰本塚の碑は今の場所に移設された。 |

|